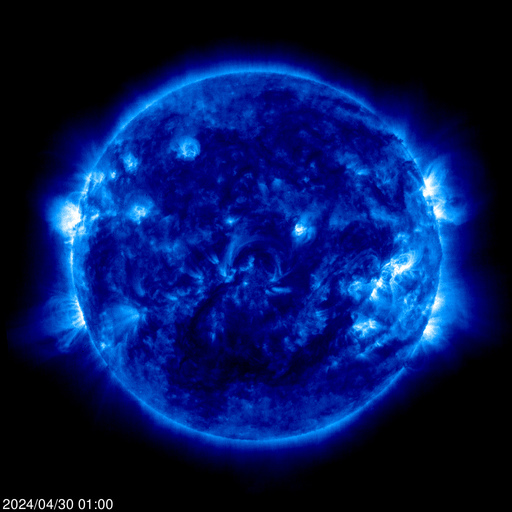

De que cor é aquela estrela?

Existem estrelas de quase todas as cores – brancas, amarelas, azuis, vermelhas... Entenda porquê a cor é uma informação essencial para os astrônomos.

Quando olhamos para o céu numa noite limpa e sem luar, longe das luzes da cidade, facilmente constatamos que muitas estrelas têm uma cor peculiar. Sírius e Vega, por exemplo, cintilam como diamantes branco-azulados.

Capella tem um brilho amarelo, como um sol distante, enquanto Arcturus é levemente alaranjada. Betelgeuse, Aldebaran e principalmente Antares exibem um tom vermelho como um rubi. Ao telescópio, essas cores atingem tons de elevada pureza.

O Sol aquece a Terra e os outros objetos do Sistema Solar com uma luz dourada. Por certo haverá planetas iluminados pelos raios de uma estrela azul. E o que dizer da alvorada em um planeta que resplandece sob a luz de dois sois? Que efeitos fantásticos de luzes e cores se alternam nesses mundos?

Conhecimento em cores

PARA COMEÇAR A ENTENDER ESSES FENÔMENOS, é importante recorrer a certos conceitos de Física. Sabemos que as folhas das árvores são verdes porque absorvem todas as demais radiações, exceto o verde, difundindo-o ao seu redor. Se a fonte de luz se apaga, os objetos desaparecem.

Porém, a chama de uma vela tem luz própria, assim como uma barra de ferro numa fundição ou o filamento de uma lâmpada incandescente, que fica avermelhado se a energia elétrica está fraca, mas muda de cor, atingindo tons mais claros à medida que a temperatura aumenta.

Devido à incandescência, esses objetos tornam-se fontes de luz – e sua cor depende diretamente da composição da luz que irradiam. Não é difícil analisar as cores de uma luz. Basta fazê-la passar por uma fenda delgada e atravessar um prisma de vidro. Com isso obtemos o espectro da luz.

O espectro das estrelas geralmente se apresenta como uma faixa luminosa e contínua, contendo todas as cores do arco-íris interrompidas por raias escuras. Essas raias são as “impressões digitais” das estrelas, revelando a composição química das camadas superficiais do astro.

Cada elemento químico tem a propriedade de mostrar raias no espectro em comprimentos de onda característicos. Comparando as raias de uma estrela com as obtidas em laboratório (com as “assinaturas” dos elementos químicos) é possível determinar a composição do astro.

Estamos diante de uma das maravilhas do conhecimento científico: a espectroscopia. Ainda que não seja possível recolher uma amostra de uma estrela qualquer, somos capazes de determinar do que ela é feita – e com admirável precisão!

Sem estrelas verdes

A cor de uma estrela tem relação com a temperatura em sua superfície. Estrelas não muito quentes (cerca de 3.000 Kelvin) nos parecem avermelhadas. Já as estrelas amarelas, como o Sol, possuem temperatura em torno dos 6.000 Kelvin; e as mais quentes são brancas ou azuis porque sua temperatura fica acima dos 10.000 Kelvin.

Uma estrela emite energia em todos os comprimentos de onda, mas não com a mesma intensidade. Existe um pico de sua radiância para cada temperatura. Uma quantidade de energia que vai determinar a cor predominante da estrela. É por isso que não existem estrelas verdes.

Em princípio, deveriam existir estrelas em todas as cores do arco-íris (vermelho, laranja, amarelo, verde, azul, anil e violeta). Mas, quando essa seqüência de cores é obtida em função da temperatura de objetos incandescentes, a energia do branco se sobrepõe ao verde.

Classificação estelar

AS RAIAS VISÍVEIS NO ESPECTRO DE UMA ESTRELA permitem ordenar esses astros em classes de objetos similares. A classificação espectral atualmente em uso é baseado num esquema estabelecido em 1890 (Harvard Spectral Sequence).

Da mais quente a mais fria, as estrelas são agrupadas em classes identificadas pelas letras do alfabeto W, O, B, A, F, G, K, M e também R, N e S. Como são muito poucas as estrelas que entram nas classes W, R, N e S, sobram apenas os sete grupos destacados, fáceis de memorizar considerando as iniciais da seguinte frase em inglês: Oh, Be A Fine Girl: Kiss Me!

Cada classe é dividida em dez subgrupos numerados de zero a nove. O Sol pertence a classe espectral G2, sendo muito semelhante a Capella (G0), enquanto Sírius é da classe A1 e Betelgeuse da classe M2.

Estrelas de comportamento excepcional são designadas pela letra p, de peculiar, e as anãs, gigantes e supergigantes são identificadas por d, g e s, respectivamente, colocadas antes da letra principal.

Também foram introduzidas classes de luminosidades designadas pelos algarismos romanos de I a VII mais o algarismo arábico zero. A classe I, por sua vez, divide-se em Ia e Ib.

Vários outros símbolos são utilizados nas classificações espectrais das estrelas. WC e WN, por exemplo, indicam estrelas de alta temperatura superficial (estrelas Wolf-Rayet, da ordem de 60.000 K).

As raras estrelas do tipo espectral R são ricas em CH e CN, enquanto as do tipo S contêm óxido de zircônio (ZrO2). Ambos os tipos apresentam raias de metais neutros em seus espectros.

O espectro produzido quando uma luz atravessa uma fenda e depois um prisma de vidro é contínuo. Se houver gás que absorva muito a luz visível no seu caminho, a forma característica de um arco-íris será interrompida por uma série de linhas escuras.

Isso acontece porque os elétrons ocupam níveis energéticos bem distintos nos átomos dos elementos químicos, mas quando o átomo absorve ou emite energia há transições entre níveis adjacentes. Essas transições produzem linhas de absorção ou de emissão nos espectros, como as do átomo de hidrogênio.

FATOS CURIOSOS SOBRE O LIXO ESPACIAL

• O lixo espacial mais antigo ainda em órbita que se conhece é o segundo satélite lançado pelos Estados Unidos, o Vanguard I. Lançado no dia 17 de março de 1958, ele funcionou por apenas seis anos.

• Em 1965, durante a primeira caminhada espacial espacial de um astronauta norte-americano, Edward White da Gemini 4 perdeu sua luva. Por cerca de um mês ela permaneceu em órbita a 28 mil quilômetros por hora, tornando-se a peça de roupa mais perigosa da História.

• Grande parte desses escombros espaciais são criadas em choques e explosões, como a que ocorreu ao estágio superior de um foguete Pegasus em 1996. Ela gerou uma nuvem com 300 mil fragmentos maiores que 4 mm. Pelo menos 700 deles são grande o bastante para serem catalogados. O risco de colisão do Telescópio Espacial Hubble com lixo espacial dobrou, somente por causa da explosão desse Pegasus.

• O BeppoSAX era um satélite de 1.400 kg lançado em 1996, e que virou lixo espacial em 2002. A região de reentrada do satélite na atmosfera abrangia parte do oceano Atlântico e Pacífico e mais 28 países, incluindo o Brasil (especificamente Amapá, Amazonas, Ceará, Maranhão, Pará, Piauí e Roraima). A notícia casou furor na imprensa, mas ele acabou caindo no Pacífico no final da tarde de 29 de abril de 2003, sem danos a pessoas ou instalações.

• O caso mais famoso foi a estação espacial Skylab. Ela deveria permanecer em órbita por pelo menos dez anos, mas um inesperado raspão com a atmosfera superior apressou sua queda. A Nasa tentou efetuar manobras de correção para evitar que ela despencasse sobre uma região habitada. Conseguiram por pouco. No dia 11 de julho de 1979 a Skylab se desintegrou sobre o Oceano Índico, mas alguns pedaços chagaram a cair na costa sudoeste da Austrália.

• O lixo espacial mais antigo ainda em órbita que se conhece é o segundo satélite lançado pelos Estados Unidos, o Vanguard I. Lançado no dia 17 de março de 1958, ele funcionou por apenas seis anos.

• Em 1965, durante a primeira caminhada espacial espacial de um astronauta norte-americano, Edward White da Gemini 4 perdeu sua luva. Por cerca de um mês ela permaneceu em órbita a 28 mil quilômetros por hora, tornando-se a peça de roupa mais perigosa da História.

• Grande parte desses escombros espaciais são criadas em choques e explosões, como a que ocorreu ao estágio superior de um foguete Pegasus em 1996. Ela gerou uma nuvem com 300 mil fragmentos maiores que 4 mm. Pelo menos 700 deles são grande o bastante para serem catalogados. O risco de colisão do Telescópio Espacial Hubble com lixo espacial dobrou, somente por causa da explosão desse Pegasus.

• O BeppoSAX era um satélite de 1.400 kg lançado em 1996, e que virou lixo espacial em 2002. A região de reentrada do satélite na atmosfera abrangia parte do oceano Atlântico e Pacífico e mais 28 países, incluindo o Brasil (especificamente Amapá, Amazonas, Ceará, Maranhão, Pará, Piauí e Roraima). A notícia casou furor na imprensa, mas ele acabou caindo no Pacífico no final da tarde de 29 de abril de 2003, sem danos a pessoas ou instalações.

• O caso mais famoso foi a estação espacial Skylab. Ela deveria permanecer em órbita por pelo menos dez anos, mas um inesperado raspão com a atmosfera superior apressou sua queda. A Nasa tentou efetuar manobras de correção para evitar que ela despencasse sobre uma região habitada. Conseguiram por pouco. No dia 11 de julho de 1979 a Skylab se desintegrou sobre o Oceano Índico, mas alguns pedaços chagaram a cair na costa sudoeste da Austrália.

O que é lixo espacial?

Como é possível haver lixo no espaço? Ele pode cair?

Descubra um problema ambiental que está bem acima da sua cabeça!

Quando imaginamos o que está em órbita da Terra, voando rápida e silenciosamente muito acima de nossas cabeças, pensamos logo nos satélites. Lembramos da previsão do tempo, das comunicações de longa distância e das transmissões de TV em ao vivo, vindas do outro lado do mundo.

Pensamos também na estação internacional, um gigantesco complexo sendo construído em pleno espaço; nos astronautas com seus movimentos suaves, sempre muito ocupados; e no ônibus espacial executando manobras de acoplagem.

Está certo. Porém, o que mais existe em volta do nosso mundo, infelizmente, é apenas lixo. Partes de naves espaciais deixadas para trás durante a subida dos foguetes, satélites que já encerraram sua vida útil e – acredite – até mesmo luvas, parafusos e ferramentas perdidas.

Tudo isso dando voltas no planeta em velocidades que atingem 28 mil quilômetros por hora, quase dez vezes mais rápido que uma bala de fuzil.

Lixo espacial

LANÇAMOS OBJETOS EM ÓRBITA DESDE 1957. Até 70 novos lançamentos são feitos todos a cada ano. Normalmente um satélite tem uma vida útil de uns doze anos e cada foguete possui estágios, que são como etapas para que ele possa chegar ao espaço.

Cada lançamento deixa um rastro de rejeitos que se não cai de volta no planeta (geralmente no mar) vira lixo espacial. E ainda que todos os lançamentos parassem agora, a quantidade desse lixo não diminuiria nem um pouco.

Fragmentos colidem freqüentemente uns com os outros, espatifando-se em mais e mais pedaços. Estima-se que existam mais de 300 milhões de detritos maiores que 1 milímetro. Quanto menor, maior seu número.

As partes realmente grandes são monitorados pelas agências espaciais (os Estados Unidos mantêm um catálogo com mais de 10 mil objetos). Mas não há como detectar aquelas que são muito pequenas.

Todo esse lixo em órbita da Terra representa um perigo real. Mesmo os menores detritos são capazes de fazer um buraco numa nave ou inutilizar um satélite. Também não é raro que um deles retorne a Terra, embora quando o faça geralmente não passa de um meteoro no céu. Às vezes, porém, a queda é perigosa.

POR QUE UM SATÉLITE CAI?

Em mais de 40 anos de atividade espacial, mais de 1.400 toneladas de material reentraram na atmosfera terrestre, algumas vezes perto de áreas povoadas, porém nunca houve vítimas. De qualquer forma, a longo prazo, o destino de todo objeto em órbita, seja lixo espacial ou não, é cair de volta na Terra.

Vários fatores contribuem para a variação de altitude e eventual queda de um satélite. Os que estão em órbitas baixas (entre 200 e 800 km) são freados pelas camadas exteriores da atmosfera, que mesmo rarefeitas exercem alguma resistência ao seu movimento.

A 600 km a perda de altitude é da ordem de 1 metro por órbita. Duzentos quilômetros abaixo ela aumenta para algumas dezenas de metros. A própria Estação Espacial Internacional sofre perda de altitude. Por isso sua órbita é regularmente corrigida com o auxílio de naves espaciais que se acoplam regularmente.

Nas órbitas mais elevadas os mecanismos para a perda de altitude são as interações com o campo magnético da Terra e até mesmo a sutil pressão da radiação solar. Porém, nesse caso os efeitos são muito reduzidos. Calcula-se que um satélite a 30 mil quilômetros de altitude leve 1 milhão de anos para cair.

Como é possível haver lixo no espaço? Ele pode cair?

Descubra um problema ambiental que está bem acima da sua cabeça!

Quando imaginamos o que está em órbita da Terra, voando rápida e silenciosamente muito acima de nossas cabeças, pensamos logo nos satélites. Lembramos da previsão do tempo, das comunicações de longa distância e das transmissões de TV em ao vivo, vindas do outro lado do mundo.

Pensamos também na estação internacional, um gigantesco complexo sendo construído em pleno espaço; nos astronautas com seus movimentos suaves, sempre muito ocupados; e no ônibus espacial executando manobras de acoplagem.

Está certo. Porém, o que mais existe em volta do nosso mundo, infelizmente, é apenas lixo. Partes de naves espaciais deixadas para trás durante a subida dos foguetes, satélites que já encerraram sua vida útil e – acredite – até mesmo luvas, parafusos e ferramentas perdidas.

Tudo isso dando voltas no planeta em velocidades que atingem 28 mil quilômetros por hora, quase dez vezes mais rápido que uma bala de fuzil.

Lixo espacial

LANÇAMOS OBJETOS EM ÓRBITA DESDE 1957. Até 70 novos lançamentos são feitos todos a cada ano. Normalmente um satélite tem uma vida útil de uns doze anos e cada foguete possui estágios, que são como etapas para que ele possa chegar ao espaço.

Cada lançamento deixa um rastro de rejeitos que se não cai de volta no planeta (geralmente no mar) vira lixo espacial. E ainda que todos os lançamentos parassem agora, a quantidade desse lixo não diminuiria nem um pouco.

Fragmentos colidem freqüentemente uns com os outros, espatifando-se em mais e mais pedaços. Estima-se que existam mais de 300 milhões de detritos maiores que 1 milímetro. Quanto menor, maior seu número.

As partes realmente grandes são monitorados pelas agências espaciais (os Estados Unidos mantêm um catálogo com mais de 10 mil objetos). Mas não há como detectar aquelas que são muito pequenas.

Todo esse lixo em órbita da Terra representa um perigo real. Mesmo os menores detritos são capazes de fazer um buraco numa nave ou inutilizar um satélite. Também não é raro que um deles retorne a Terra, embora quando o faça geralmente não passa de um meteoro no céu. Às vezes, porém, a queda é perigosa.

POR QUE UM SATÉLITE CAI?

Em mais de 40 anos de atividade espacial, mais de 1.400 toneladas de material reentraram na atmosfera terrestre, algumas vezes perto de áreas povoadas, porém nunca houve vítimas. De qualquer forma, a longo prazo, o destino de todo objeto em órbita, seja lixo espacial ou não, é cair de volta na Terra.

Vários fatores contribuem para a variação de altitude e eventual queda de um satélite. Os que estão em órbitas baixas (entre 200 e 800 km) são freados pelas camadas exteriores da atmosfera, que mesmo rarefeitas exercem alguma resistência ao seu movimento.

A 600 km a perda de altitude é da ordem de 1 metro por órbita. Duzentos quilômetros abaixo ela aumenta para algumas dezenas de metros. A própria Estação Espacial Internacional sofre perda de altitude. Por isso sua órbita é regularmente corrigida com o auxílio de naves espaciais que se acoplam regularmente.

Nas órbitas mais elevadas os mecanismos para a perda de altitude são as interações com o campo magnético da Terra e até mesmo a sutil pressão da radiação solar. Porém, nesse caso os efeitos são muito reduzidos. Calcula-se que um satélite a 30 mil quilômetros de altitude leve 1 milhão de anos para cair.

O que é magnitude?

Por que não está certo dizer que o Sol é uma estrela de quinta grandeza?

Conheça a escala que mede o brilho dos corpos celestes.

Quando observamos o céu estrelado, uma das primeiras coisas que percebemos é que as estrelas possuem diferentes brilhos. Algumas chamam nossa atenção pela luz intensa, enquanto outras são tão pálidas que mal podemos identificá-las.

Essa “diversidade sideral” chamou a atenção dos antigos gregos, onde teve origem o primeiro sistema de classificação das estrelas segundo seu brilho.

Termo obsoleto

Tudo começou há mais de 2.000 anos, quando um dos maiores astrônomos e matemáticos de toda a Antiguidade, o célebre Hiparco, agrupou todas as estrelas que conseguia ver a olho nu em seis categorias de brilho, que ele chamou de grandezas.

Em seu sistema, um grupo com cerca 20 estrelas mais brilhantes – aquela

surgiam após o pôr-do-sol – foram classificadas como de 1ª grandeza.

Em seguida, ele classificou as estrelas um pouco menos brilhantes como pertencentes à 2ª grandeza. E assim continuou, até aquelas que mal podia enxergar, e que Hiparco agrupou na 6ª grandeza.

Naquela época se pensava que as estrelas se encontravam fixas numa imensa abóbada celeste, portanto à mesma distância da Terra. Sendo assim, seus diferentes brilhos dependiam de seus tamanhos – o que não é verdade.

O termo “grandeza” não se encontra mais em uso na Astronomia. Ele foi substituído por magnitude.

Escala inversa

A magnitude é definida de forma bem mais rigorosa. É que ainda no século XIX descobriu-se que a visão humana responde aos estímulos luminosos de forma não linear.

No caso do brilho das estrelas, isto significa que para se ter a mesma sensação produzida pelo brilho de uma estrela de primeira grandeza são necessárias aproximadamente 2,5 estrelas de “segunda grandeza” ou 2,5 × 2,5 = 2,5² estrelas de “terceira grandeza” e assim por diante.

Em outras palavras, entre duas magnitudes deve haver um fator de 2,5. Assim, um objeto de magnitude 1 é 2,5 vezes mais brilhante que um de magnitude 2.

Na verdade, o número é 2,512 e é chamado “Fator de Pogson”. Ele vem da própria definição de magnitude, pois ou (2,512)5=100. Isto é, uma diferença de 5 magnitudes equivale a 100.

Logaritmos

A magnitude é diferente da maioria das escalas que costumamos usar, pois funciona de modo inverso. Quanto menor seu valor, mais brilhante é o astro.

Observando a equação de Pogson, mostrada abaixo, verifica-se que a escala de magnitudes é uma relação logarítmica. Isso porque, como já vimos, nossa resposta a um estímulo visual é não linear e proporcional ao logaritimo da intensidade da luz.

FORMULA DE POGSON:

m=-2,5 LOG F+l

M=Magnitude visual ou aparente do astro

F=Brilho aparente

C=Constante ( o zero da escala)

Os astrônomos escolheram a estrela Vega, a mais brilhante da constelação de Lira, para representar o zero da escala, que vai tanto na direção dos números positivos quanto negativos.

As magnitudes são medidas através de instrumentos muito sensíveis, permitindo expressar os valores com algumas casas decimais de precisão

Exemplos brilhantes

Distingue-se também a magnitude aparente (ou visual) que é a luminosidade de uma estrela como vista da Terra, e a magnitude absoluta que é a medida da luminosidade total emitida pelo astro, independente de sua distância ao observador.

O Sol tem magnitude absoluta próxima de +5 (talvez daí venha o uso equivocado do conceito de grandeza de Hiparco na frase: “o Sol é uma estrela de quinta grandeza”). O planeta Vênus – a popular estrela D'Álva – pode atingir magnitude aparente -5.

A magnitude aparente do Sol é de aproximadamente -27 enquanto a Lua Cheia fica em torno de -13. O limite da percepção humana está um pouco abaixo da magnitude +6,0. Na tabela abaixo, um comparativo entre magnitudes (aparente e absoluta) de várias estrelas.

Por que não está certo dizer que o Sol é uma estrela de quinta grandeza?

Conheça a escala que mede o brilho dos corpos celestes.

Quando observamos o céu estrelado, uma das primeiras coisas que percebemos é que as estrelas possuem diferentes brilhos. Algumas chamam nossa atenção pela luz intensa, enquanto outras são tão pálidas que mal podemos identificá-las.

Essa “diversidade sideral” chamou a atenção dos antigos gregos, onde teve origem o primeiro sistema de classificação das estrelas segundo seu brilho.

Termo obsoleto

Tudo começou há mais de 2.000 anos, quando um dos maiores astrônomos e matemáticos de toda a Antiguidade, o célebre Hiparco, agrupou todas as estrelas que conseguia ver a olho nu em seis categorias de brilho, que ele chamou de grandezas.

Em seu sistema, um grupo com cerca 20 estrelas mais brilhantes – aquela

surgiam após o pôr-do-sol – foram classificadas como de 1ª grandeza.

Em seguida, ele classificou as estrelas um pouco menos brilhantes como pertencentes à 2ª grandeza. E assim continuou, até aquelas que mal podia enxergar, e que Hiparco agrupou na 6ª grandeza.

Naquela época se pensava que as estrelas se encontravam fixas numa imensa abóbada celeste, portanto à mesma distância da Terra. Sendo assim, seus diferentes brilhos dependiam de seus tamanhos – o que não é verdade.

O termo “grandeza” não se encontra mais em uso na Astronomia. Ele foi substituído por magnitude.

Escala inversa

A magnitude é definida de forma bem mais rigorosa. É que ainda no século XIX descobriu-se que a visão humana responde aos estímulos luminosos de forma não linear.

No caso do brilho das estrelas, isto significa que para se ter a mesma sensação produzida pelo brilho de uma estrela de primeira grandeza são necessárias aproximadamente 2,5 estrelas de “segunda grandeza” ou 2,5 × 2,5 = 2,5² estrelas de “terceira grandeza” e assim por diante.

Em outras palavras, entre duas magnitudes deve haver um fator de 2,5. Assim, um objeto de magnitude 1 é 2,5 vezes mais brilhante que um de magnitude 2.

Na verdade, o número é 2,512 e é chamado “Fator de Pogson”. Ele vem da própria definição de magnitude, pois ou (2,512)5=100. Isto é, uma diferença de 5 magnitudes equivale a 100.

Logaritmos

A magnitude é diferente da maioria das escalas que costumamos usar, pois funciona de modo inverso. Quanto menor seu valor, mais brilhante é o astro.

Observando a equação de Pogson, mostrada abaixo, verifica-se que a escala de magnitudes é uma relação logarítmica. Isso porque, como já vimos, nossa resposta a um estímulo visual é não linear e proporcional ao logaritimo da intensidade da luz.

FORMULA DE POGSON:

m=-2,5 LOG F+l

M=Magnitude visual ou aparente do astro

F=Brilho aparente

C=Constante ( o zero da escala)

Os astrônomos escolheram a estrela Vega, a mais brilhante da constelação de Lira, para representar o zero da escala, que vai tanto na direção dos números positivos quanto negativos.

As magnitudes são medidas através de instrumentos muito sensíveis, permitindo expressar os valores com algumas casas decimais de precisão

Exemplos brilhantes

Distingue-se também a magnitude aparente (ou visual) que é a luminosidade de uma estrela como vista da Terra, e a magnitude absoluta que é a medida da luminosidade total emitida pelo astro, independente de sua distância ao observador.

O Sol tem magnitude absoluta próxima de +5 (talvez daí venha o uso equivocado do conceito de grandeza de Hiparco na frase: “o Sol é uma estrela de quinta grandeza”). O planeta Vênus – a popular estrela D'Álva – pode atingir magnitude aparente -5.

A magnitude aparente do Sol é de aproximadamente -27 enquanto a Lua Cheia fica em torno de -13. O limite da percepção humana está um pouco abaixo da magnitude +6,0. Na tabela abaixo, um comparativo entre magnitudes (aparente e absoluta) de várias estrelas.

O calor do coração da Terra

Pesquisadores da Universidade College, de Londres, calcularam a temperatura do núcleo da Terra, feito de ferro, com uma precisão jamais alcançada. Chegaram ao valor de 6 396 graus Celsius. Para isso, usaram dois computadores superpotentes que simularam a altíssima pressão a que está submetido o núcleo e avaliaram a quantidade de calor acumulada lá no fundo. O cálculo é complicado porque uma parte do ferro está em estado líquido e outra, em estado sólido. Também é preciso levar em conta que a energia térmica tende a escapar continuamente para o exterior e a esfriar o centro do planeta. Mas o resultado foi excelente, disse à SUPER o geofísico Mark Bukowinski, da Universidade da Califórnia em Berkeley. "Sabendo a temperatura exata do núcleo podemos avaliar como a sua energia chega aqui em cima." Daí a prever terremotos e vulcões fica mais fácil.

Ela é a pressão que um peso de 1 quilo faz sobre um quadradinho de 1 centímetro de lado (aqui desenhado em tamanho real). Nível do mar

Temperatura média: 15 graus Celsius

Pressão: 1 atmosfera

670 quilômetros

Temperatura: 1 500 graus

Pressão: 240 000 atmosferas

3 000 quilômetros

Temperatura: 4 600 graus

Pressão: 1,36 milhão de atmosferas

5 000 quilômetros

Temperatura: 6 396,85 graus

Pressão: 3,3 milhões de atmosferas

Pesquisadores da Universidade College, de Londres, calcularam a temperatura do núcleo da Terra, feito de ferro, com uma precisão jamais alcançada. Chegaram ao valor de 6 396 graus Celsius. Para isso, usaram dois computadores superpotentes que simularam a altíssima pressão a que está submetido o núcleo e avaliaram a quantidade de calor acumulada lá no fundo. O cálculo é complicado porque uma parte do ferro está em estado líquido e outra, em estado sólido. Também é preciso levar em conta que a energia térmica tende a escapar continuamente para o exterior e a esfriar o centro do planeta. Mas o resultado foi excelente, disse à SUPER o geofísico Mark Bukowinski, da Universidade da Califórnia em Berkeley. "Sabendo a temperatura exata do núcleo podemos avaliar como a sua energia chega aqui em cima." Daí a prever terremotos e vulcões fica mais fácil.

Ela é a pressão que um peso de 1 quilo faz sobre um quadradinho de 1 centímetro de lado (aqui desenhado em tamanho real). Nível do mar

Temperatura média: 15 graus Celsius

Pressão: 1 atmosfera

670 quilômetros

Temperatura: 1 500 graus

Pressão: 240 000 atmosferas

3 000 quilômetros

Temperatura: 4 600 graus

Pressão: 1,36 milhão de atmosferas

5 000 quilômetros

Temperatura: 6 396,85 graus

Pressão: 3,3 milhões de atmosferas

<< Anterior • 27 • Próxima >>